2023年01月11日

このサイトでは再建築不可物件や崖地物件、事故物件、共有名義物件など、さまざまなトラブル不動産についてご紹介しています。不動産を扱う上でキーポイントとなるのが法律です。知らずしらずのうちに物件が違法状態になっていると問題が発生したり活用や売却が難しくなってしまったりするかもしれません。逆に法律をしっかりと把握しておけば、物件に生じているトラブルの解決につながります。

今回は再建築不可物件や崖地物件、事故物件、共有名義物件に関連する法律についてわかりやすく解説しますので、ポイントを押さえておきましょう。

目次

再建築不可物件について知っておきたい法律

再建築不可物件とは法律で再度建て替えや増改築などの建築行為が認められていない物件のことを指します。再建築ができない理由として挙げられるのが建築基準法上の規制です。物件が建築基準法違反の状態になっていると建築許可が下りないため、再建築不可となってしまうのです。

建築基準法《接道義務》

建築基準法第43条には、「建物を建てる際には敷地が道路に2m以上接していなければならない」と定められています。これを接道義務と言います。道路については建築基準法第42条で定義がされていて、国道や都道府県道、市町村道などの公道、都市計画法などに基づいて整備された道路、既存道路などが挙げられます。道路の幅員についても定められており、4m(一部地域では6m)以上の幅の道路に接していなければなりません。

この接道義務を満たしていない場合は建築基準法違反とみなされてしまい、建築許可が下りずに再建築不可となってしまうのです。

こうしたルールが定められた背景には安全確保という目的があります。道路に敷地が接していないと災害時に住人が避難できなかったり緊急車両が近づけなかったりして人命が脅かされる事態にもなりかねません。

接道義務違反になる場合

接道義務違反に該当するパターンはさまざまあります。まったく道路に接していない敷地の場合、接している道路の幅員が足りていない場合、道路に接している間口が狭い場合、接している道路が建築基準法上の道路ではない場合(私道など)が挙げられます。

比較的築年数が浅い物件であれば、現行の建築基準法にもとづいて建築されているため、接道義務違反に該当する心配はそれほどありません。

注意が必要なのは築年数が古い物件です。接道義務が定められたのは1950年で、それ以前は敷地に道路が接していなかったとしても問題なく建物が建てられました。昔に建てられた建物が現行のルールに合わなくなってしまった結果、違反状態になってしまう。こうした背景があって再建築不可物件が多く誕生してしまったのです。

実際に築年数が古くて建て替えや増改築が必要な状態であっても、再建築不可であるために手立てがなくて困られている方も少なくありません。

再建築不可物件に関しては以下の記事でも詳しくご説明しています。特に再建築不可物件を所有されている方、再建築も売却もできずにお悩みの方はぜひご覧ください。

崖地物件について知っておきたい法律

崖の近くにある物件はがけ条例の規制対象となっている可能性があります。がけは土砂崩れが発生するリスクがありますので、建物を建てることを制限したり安全対策を万全にするようルールを定めたりすることで、人命の安全を確保する目的でがけ地条例が定められています。

建築基準法《がけ条例》

建築基準法第19条4項には「建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない」と記載されています。具体的な規制については各都道府県の条例に定められていますので、それに従って必要な対策を行わなければなりません。たとえば神奈川県内の不動産であれば「神奈川県建築基準条例」が適用されます。

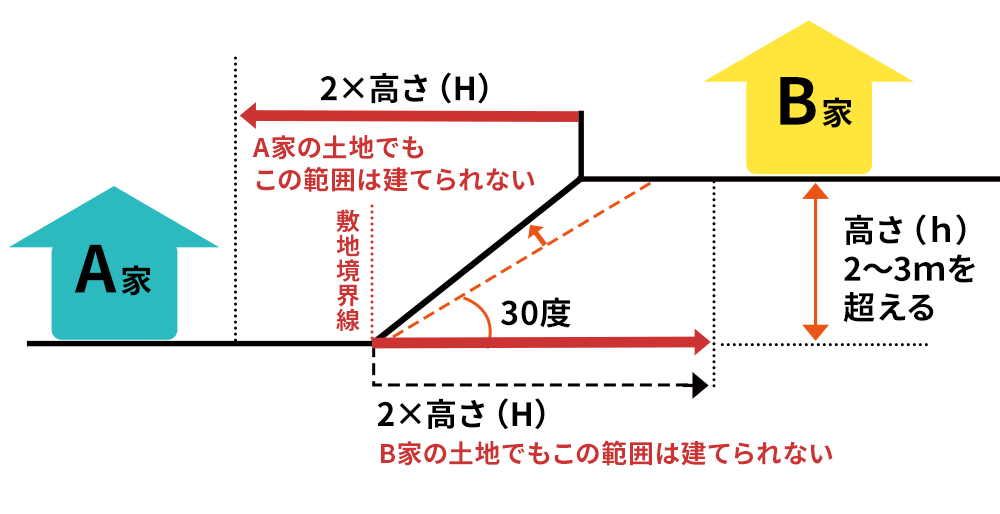

がけ条例はがけの下に建物を建てるパターンと、がけの上に建物を建てるパターンで規制の内容が変わってきます。それぞれ見ていきましょう。

がけの下の家

がけの下に建物を建てる場合、がけの上端からがけの高さの2倍の距離の範囲内では建築が認められていません。たとえば高さ5mのがけの下に建物を建てる場合は、がけの上端から10m以上離れている必要があります。たとえ自分の土地であっても、この制限は守らなければなりません。

がけの上の家

がけの上に建物を建築する場合、崖地境界線(がけの下端)からがけの高さの2倍以上の距離を取らなければなりません。高さ5mのがけの上に建物を建てる場合は、がけの下端から10m以上離れている必要があります。

がけ条例の緩和

とはいえ、がけの下や上は建物をまったく建てられないかといえば、そうとは限りません。災害に巻き込まれるリスクが低い場合は、がけ条例の規制が緩和されることがあり、以下のいずれかに該当する場合はがけの下や上にも建物が建てられる可能性があります。

安全な擁壁が設置されている

擁壁とは高低差がある地面で土が崩れないようコンクリートで覆うことです。山沿いの道路を走っていると斜面がコンクリートで覆われているエリアを見かけます。土砂崩れが発生しないようしっかりと擁壁がなされているのであれば、がけの下や上に建物を建てることが可能です。

擁壁がされていない場所に建物を建てる場合は、擁壁工事を行えばがけ地条例をクリアすることができますが、大きな手間と費用がかかります。

地盤が硬く崩壊の恐れがない

がけ崩れが発生するリスクは地盤に左右されます。地盤が軟弱な場所では日頃からがけ崩れが発生する危険性が非常に高いですが、地盤が強固であれば、たとえどのような大雨が降ったとしてもがけ崩れが発生するリスクは低いです。

現地調査や土質試験、その他試験に基づいて地盤の安定計算を行った上で、がけ崩れの心配がないと認められた場合も、がけ条例の規制が緩和されます。

鉄筋コンクリート造りなど構造上崩壊の恐れがない

土砂災害で人が亡くなる要因として、土砂によって建物が崩壊してしまうことが挙げられます。たとえがけ崩れがあったとしても建物がそれに耐えられれば、人命が失われるリスクを抑えることが可能です。建物を頑丈な鉄筋コンクリートなどで造り、倒壊しにくくすれば、崖地でも建築が認められます。

土砂災害で人が亡くなる要因として、土砂によって建物が崩壊してしまうことが挙げられます。たとえがけ崩れがあったとしても建物がそれに耐えられれば、人命が失われるリスクを抑えることが可能です。建物を頑丈な鉄筋コンクリートなどで造り、倒壊しにくくすれば、崖地でも建築が認められます。

土砂災害防止法

これまで日本では土砂災害によって数多くの尊い人命が失われてきました。そこで、「土砂災害防止法」が制定され、土砂災害が発生するおそれがある地域の不動産を取引する場合、売り主は買い主に対して重要事項説明を実施しなければなりません。

「土砂災害警戒区域」は通称イエローゾーンと呼ばれ、建築行為に対する規制はないものの、土砂災害が発生するリスクが高い区域のことを指します。「土砂災害特別警戒区域」はレッドゾーンと呼ばれ、特に人命に関わる土砂災害が発生する危険性が高く、建築行為に対しする規制も敷かれている区域のことを指します。これらに該当する場合は、その旨を売り主に伝えなければなりません。

また、「基礎調査により土砂災害のおそれがあると認められた区域内」、具体的には渓流沿いや斜面などの土砂災害が発生する可能性がある地域においても、同様に重要事項説明の対象となります。

重要事項説明が必要な区域

| 土砂災害警戒区域内 | 土砂災害のおそれがある区域 開発行為や建築物等建築行為は制限されない |

|---|---|

| 土砂災害特別警戒区域内 | 住民の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがある区域 一定の開発行為や居室を有する建築物の構造が規制されている |

| 基礎調査により土砂災害のおそれがあると認められた区域内 | 地形、地質、土地利用状況を基礎調査し、渓流や斜面など土砂災害により被害を受けるおそれのある区域 |

これらの地域では自治体に対して土砂災害の周知が義務付けられています。土砂災害ハザードマップなどで、どこが土砂災害警戒区域内や土砂災害特別警戒区域内に該当するのか?がわかるようになっています。緊急時の避難方法についても住民に周知することが求められます。

また、災害時の情報収集・伝達、予警報の発令や伝達、避難や救助などの体制を整えておくことも求められ、市町村地域防災計画には警戒区域ごとに警戒避難体制について定めることとなっています。 特に高齢者や障がい者、乳幼児などは自力避難が困難で、土砂災害の犠牲者になってしまうリスクが高いため、自治体はこうした人たちの避難支援についても体制を整えておかなければなりません。

土砂災害特別警戒区域においては建築物の構造規制や一定の開発行為の規制対象にもなり、特にこれらは不動産を取引する際に押さえておくべきポイントとなります。土砂災害防止法第9条では、「特別警戒区域においては、土砂災害を防止するための対策工事の計画が、安全を確保するために必要な技術基準に従っているものと都道府県知事が判断した場合に限って開発行為が許可される」と定められています。また、土砂災害防止法第23条、24条には、「区域内の建築物を建築する場合は、予め建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかについて確認の申請書を提出し、建築主事の確認を受けること」とされています。

土砂災害特別警戒区域においては建築物の構造規制や一定の開発行為の規制対象にもなり、特にこれらは不動産を取引する際に押さえておくべきポイントとなります。土砂災害防止法第9条では、「特別警戒区域においては、土砂災害を防止するための対策工事の計画が、安全を確保するために必要な技術基準に従っているものと都道府県知事が判断した場合に限って開発行為が許可される」と定められています。また、土砂災害防止法第23条、24条には、「区域内の建築物を建築する場合は、予め建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかについて確認の申請書を提出し、建築主事の確認を受けること」とされています。

急傾斜地法

がけ崩れや土砂災害の被害から人命を守るための法律として「急傾斜地法」というものもあります。第1条では急傾斜地とは高さ5m以上で傾斜角度30°以上の斜面のことを指すと定義しています。特に崩落によって人命の危険がある区域に関しては、「急傾斜地崩壊危険区域」に指定することがあります。

やはり急傾斜地法に関しても、急傾斜地崩壊危険区域内における開発行為について規制を敷いています。急傾斜地法第7条では、急傾斜地崩壊危険区域内では水の放流やのり切、切土、掘さく、盛土、立木などの伐採、土石の採取や集積などの行為は禁じられています。

また、急傾斜地崩壊危険区域内にある不動産の取引を行う場合、売り主は買い主に対して重要事項説明を実施し、急傾斜地崩壊危険区域内であることを告知しなければなりません。

以上のように、がけや急傾斜地の近くにある物件は災害リスクが高いため、建築基準法や土砂災害防止法、急傾斜地法などの法律や各都道府県のがけ条例でさまざまな縛りが生じます。建築の自由度が低い、擁壁工事などの対策を行わなければならない、重要事項説明の対象になるなどの理由で、一般的な不動産と比較すると取引が難しい傾向があります。

崖地物件についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

事故物件について知っておきたい法律

瑕疵物件の4つの種類

| 心理的瑕疵 | 殺人事件、自殺や事故死などが起きた場合。または近隣に暴力団関連や宗教、火葬場、ゴミ処理場などの嫌悪施設がある |

|---|---|

| 法律的瑕疵 | 再建築不可など法令上の建築制限がある |

| 物理的瑕疵 | 建物の傾斜、シロアリ被害や雨漏りなどの建物の欠陥がある |

| 環境的瑕疵 | 近隣に暴力団関連施設や宗教施設がある。 騒音や振動、異臭など生活に支障をきたす施設があるなど |

重要事項の告知義務

《宅建業法47条1項》

宅建業法第47条では重要事項の告知について定められています。重要事項とは不動産の購入者が物件を購入するか否かを判断する際の材料になる重要な要素や、社会通念上物件の価値を著しく下げる要素のことを指します。たとえば上表のように過去に物件内で殺人や自殺が起こったケースや再建築不可状態など法律上の制限があるケース、シロアリ被害や雨漏りなどが発生しているケース、生活に支障をきたす施設が近隣にあるケースなどが挙げられます。

《人の死の告知に関するガイドライン》

特に過去に殺人や自殺など、自然死以外の死因で人が亡くなった履歴がある物件は「事故物件」と呼ばれ、忌避される傾向が強いです。しかしながら、「いつまで告知をすればいいのか?」という線引が曖昧で、これまで不動産の売り主と買い主の間でトラブルがよく発生していました。

そこで、国土交通省は令和3年に「人の死の告知に関するガイドライン」を発行し、告知期間の目安を定めました。売却物件に関しては無期限、つまり事件が発生したら何年経とうとも買い主に対して重要事項の告知を行わなければなりません。賃貸の場合はおおむね3年経過すれば告知をしなくてもいいということになっていますが、入居希望者から問い合わせがあった場合や、事件現場として大々的に報道されているような場合には告知義務が生じます。

なお、告知は売買契約の締結時はもちろん、物件情報などの募集広告でも告知しなければなりません。

| 売却物件 | 時効なし | 何年経過しても、買主に告知が必要 |

|---|---|---|

| 賃貸物件 | 約3年 | ただし下記の場合は例外

|

告知しなければ損害賠償請求も

告知義務があるにも関わらず重要事項の告知を行わなかった場合は後々非常に大きな代償を支払うリスクが生じます。不動産の売り主は買い主に対して「契約不適合責任」を負わなければなりません。引き渡したものが契約の内容と異なっていた場合、買い主は売り主に対して減額請求や追完請求、契約解除請求、損害賠償請求ができることになっています。

告知義務があるにも関わらず重要事項の告知を行わなかった場合は後々非常に大きな代償を支払うリスクが生じます。不動産の売り主は買い主に対して「契約不適合責任」を負わなければなりません。引き渡したものが契約の内容と異なっていた場合、買い主は売り主に対して減額請求や追完請求、契約解除請求、損害賠償請求ができることになっています。

過去に物件内に殺人や自殺が発生したという心理的瑕疵があるにも関わらず、それを隠して売却した場合も契約不適合責任が問われることがあります。買い主に心理的瑕疵があることが発覚した場合、多額の損害賠償が請求されるおそれがあるのです。

共有名義物件について知っておきたい法律

財産分与とは

財産分与とは離婚時に現金や不動産、自動車などの財産を分け合うことを指します。たとえ一方が稼いだお金や所有している不動産であっても、婚姻関係中においては夫婦が協力しあって築き上げた財産としてみなされるため、離婚時には財産を分け合うことが認められるのです。民法第768条においても、相手方に対して財産の分与を請求できることが記載されています。

特に離婚時は「早く別れたい」という気持ちが先行したり、話し合いがままならない状況になっていたりすることも少なくありません。しかし、財産分与についてしっかりと取り決めておかないと損をするリスクが高くなります。

財産分与には3種類ある

| 清算的財産分与 | 婚姻中に夫婦が形成した財産の清算 |

|---|---|

| 扶養的財産分与 | 離婚により収入が途絶え困窮する配偶者への分与 |

| 慰謝料的財産分与 | 配偶者を傷つけたことに対し慰謝料として多めに財産を分配 |

清算的財産分与

前述のとおり、婚姻関係中に稼いだお金や取得した自動車や不動産は、夫婦が協力して築いた財産とみなされ、これを1/2ずつ平等に分け合うというのが清算的財産分与となります。財産分与の中でももっとも基本的な考え方です。

「財産を平等に分配する」という原則があるため、不倫やDVなどの離婚原因を作ってしまった有責配偶者であっても相手方に請求することができます。

ただし、杓子定規的に財産を半分ずつ分け合うという方法が合わないケースも多いので、以下の扶養的財産分与や慰謝料的財産分与も考慮しながら、財産分与の額を決めていきます。

扶養的財産分与

一方が専業主婦(主夫)である場合や高齢者や持病を持っている人などの場合、離婚後に経済的な自立ができなくなってしまうリスクがあります。その場合は経済的に弱い立場にある配偶者に多くの財産を分ける「扶養的財産分与」という方法がとられます。

扶養的財産分与を受ければ、離婚後も当面の生活を成り立たせながら再就職などをして経済的自立を果たすことができるようになります。

慰謝料的財産分与

不倫やDVなどで離婚に至った場合、無責配偶者(離婚の原因を作らなかった側)は有責配偶者(離婚の原因を作った側)に対して慰謝料を請求することができます。基本的に財産分与と慰謝料は別に請求することになるのですが、「慰謝料的財産分与」として慰謝料と財産分与を合算して無積配偶者が受け取ることも可能です。

不倫やDVなどで離婚に至った場合、無責配偶者(離婚の原因を作らなかった側)は有責配偶者(離婚の原因を作った側)に対して慰謝料を請求することができます。基本的に財産分与と慰謝料は別に請求することになるのですが、「慰謝料的財産分与」として慰謝料と財産分与を合算して無積配偶者が受け取ることも可能です。

不動産の財産分与

共有持分の割合は適合しない

前述のとおり、婚姻期間に取得した不動産に関しても、夫婦が共同で築き上げたものとみなされるため、財産分与の対象となります。住宅ローンで自宅を購入した場合、夫婦の共有名義になっているケースも少なくありません。不動産は資金の負担割合によって、それぞれの持分が決まります。たとえば夫婦の共有名義で4,000万円の家を購入し、夫が3,000万円、妻が1,000万円負担した場合、3/4は夫の、1/4が妻の持分となります。婚姻期間中に家を2,000万円で売却した場合、夫は1,500万円、妻は500万円を受け取ることができるのです。

しかし、財産分与の場合は清算的財産分与という考え方がベースにあるため、たとえ一方の共有持分が多かったとしても、1/2ずつ分けることが原則となります。仮に裁判となって不服を申し立てる場合、主張の正当性を立証しなければならず、それが認められない可能性もあります。

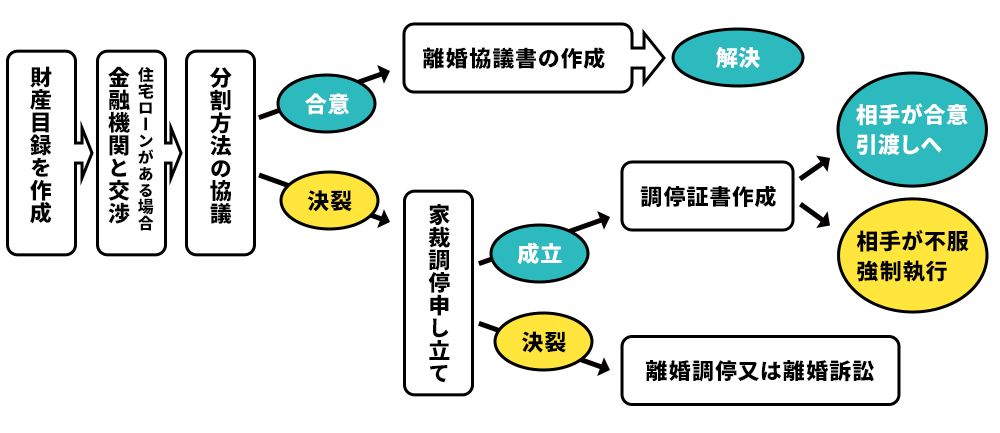

共有名義の不動産の財産分与の流れ

民事調停

夫婦間で話し合っても財産分与について結論が出ない場合は、家庭裁判所で民事調停を申し立てて、裁判官や調停委員に間に入ってもらって話し合いを進め、判断してもらうこともできます。裁判所に出廷する必要はありますが、相手と直接話し会うことはありません。

夫婦間で話し合っても財産分与について結論が出ない場合は、家庭裁判所で民事調停を申し立てて、裁判官や調停委員に間に入ってもらって話し合いを進め、判断してもらうこともできます。裁判所に出廷する必要はありますが、相手と直接話し会うことはありません。

調停が成立したら、話し合いの内容が記録された「調停調書」が作成されます。この調停証書は一般的な裁判の判決と同じように法的効力があります。仮に相手方が財産を渡さなかったり、調停調書の内容と異なる配分で分与したりした場合などは、強制執行で強制的に財産を引き渡させることも可能です。

民事調停でも話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚訴訟(裁判)を起こすことになります。

離婚訴訟は約半年から2年と長期化

離婚訴訟を起こして裁判となった場合、判決が出るまで早くても半年、場合によっては2年以上と長期化する可能性があります。その分だけ弁護士費用が必要となり、裁判所に出廷する負担も大きく、精神的なストレスを抱え続けることになってしまうのです。

不動産の財産分与の方法はさまざまあります。共有持分状態を維持したまま離婚すると後々トラブルに発展するケースも少なくありません。離婚訴訟で多大なエネルギーと費用を使った後に、さらに不動産の活用や相続時に問題が発生してしまうということもありえます。離婚前に自宅を売却して売却益を分配する、住宅ローンを単独名義にする、住宅ローンを借り換えるといった方法で、共有持分を解消することが可能です。

離婚後に共有名義のままにしておくよりも、売却してしまったほうがスムーズに問題が解決できる場合もあります。

不動産の共有持分を解消しない場合に生じるリスクや、共有名義を解消する方法については、以下の記事でも詳しくご説明しています。特にこれから離婚を考えられている方、共有持分物件でお困りの方は必見です。